「弥栄(いやさか)」。

あなたはこの言葉を知っていますか?

実は、「ますます栄える」という意味を持つ、縁起の良い、素晴らしい日本の古語なんです。

本を読んだり、神社の祝詞で耳にしたりして、その美しい響きとポジティブな意味合いは、知識として確かに僕の中にありました。

でも、正直に告白します。

それは、どこか遠い世界の、綺麗な「理想論」のように感じていたんです。

会社員として働いていた30代半ばの僕がいたのは、競争と比較、そして嫉妬が渦巻く、現実という名の戦場でした。

「共に栄えるなんて、そんな綺麗事でやっていけるもんか」

知識として知ってはいても、その言葉が僕の心を、僕の日常を動かすことはなかったのです。

…そう、あの日までは。

休日の昼下がり、何気なく手に取った、中学1年の息子が読んでいた週刊少年ジャンプ。

そこに描かれていたのは、僕が全く知らなかった落語の世界と、一つの寄席(よせ)の名前でした。

その名も、「弥栄亭(いやさかてい)」。

その瞬間、僕の中で、ホコリをかぶっていた知識としての「弥栄」が、生きた力を持つ「知恵」として、脈動を始めたのです。

祖父が大切にしていた日本の心と、息子が夢中になる現代の漫画が、時を超えて僕に語りかけてくる。

「お前が探していた答えは、ここにあるんだぞ」と。

この記事は、僕が体験した、ささやかだけど運命的な「再発見」の物語です。

知っているだけの言葉が、どうやって僕のビジネスを、家族との関係を、そして人生そのものを豊かにするヒントに変わったのか。

この記事を読み終える頃には、あなたの心の中にある「知っているだけの素敵な言葉」も、明日をより良くするための力強い支えに変わっているかもしれません。

理想論から実践哲学へ!『あかね噺』の「弥栄亭」が僕の心に火をつけた

「知っている」と「できる」の間には、深くて長い川が流れています。

僕にとっての「弥栄」は、まさに対岸にある美しい景色のようなものでした。

「いつか、あんな風になれたらいいな」

そう思いながらも、僕は目の前の濁流に足をすくわれ、一歩も前に進めずにいたのです。

しかし、一冊の漫画との出会いが、その川に「落語」という名の、頑丈で渡りやすい橋を架けてくれました。

僕が「弥栄」という理想論を、日々の生活で使える「実践哲学」として自分のものにするまでの、心の軌跡をお話しさせてください。

きっと、あなたの心にも、小さな火が灯るはずです。

偶然開いたジャンプに衝撃!『あかね噺』と「弥栄亭」との再会

僕が「弥栄」という言葉に初めて触れたのは、おそらく20代の頃、歴史小説か何かを読んでいる時だったと思います。

「なんて力強くて、温かい言葉なんだろう」

そう感じたのを覚えています。

その後も、亡くなった祖父の遺品を整理している際に見つけた古い手帳に、力強い字で「弥栄 関わる全ての者が、ますます栄えるように」と書かれているのを見つけ、「ああ、祖父もこの言葉を大切にしていたんだな」と、感慨深く思ったこともありました。

でも、それだけでした。

その言葉を、自分の日々の仕事や生活にどう活かせばいいのか、僕には全くわからなかったのです。

そんなある休日のことでした。

中学1年の息子が買ってきた週刊少年ジャンプが、リビングのテーブルに無造作に置かれていました。

僕自身、ジャンプを読むのは学生の時以来。

「息子は今、どんな漫画に夢中なのかな」

そんな親心から、何気なくその分厚い雑誌を手に取ってみたんです。

パラパラとページをめくっていると、一つの漫画が目に留まりました。

それが、僕にとって初めて見る『あかね噺』という落語の漫画でした。

「へぇ、今は落語の漫画なんてあるんだな」

正直、落語には全く興味がなかったので、そのまま読み飛ばそうかと思いました。

でも、なぜかそのページから目が離せなかったんです。

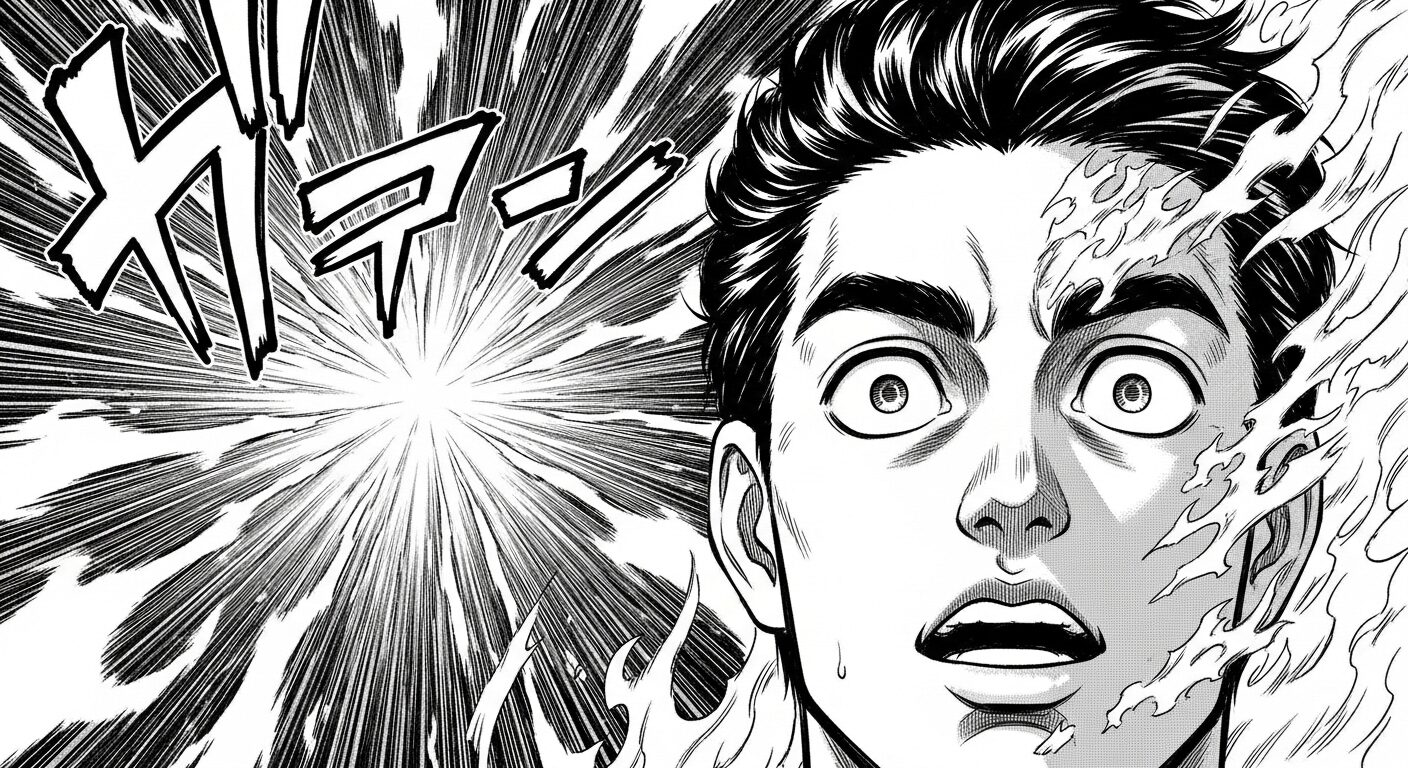

そして、次の瞬間、僕は自分の目を疑いました。

物語の舞台となる寄席の名前として、そこに大きく描かれていたのは…紛れもなく、

『弥栄亭』

という三文字だったのです。

「え…いやさか…てい?」

声が震えました。

脳内で、祖父の手帳の力強い筆跡と、僕が知識として知っていただけの言葉が、目の前の漫画の活字と、カチッと音を立てて完璧に繋がりました。

「知ってる…この言葉だ…! でも、なんでジャンプに?」

全身に鳥肌が立つような、不思議で、そして猛烈に感動的な感覚でした。

古くて、どこか神聖で、僕の日常とはかけ離れていると思っていた言葉が、息子が読むエンターテイメントの最前線で、こんなにも重要な役割を担って輝いている。

この事実は、僕に「弥栄」という言葉の持つ、本当の力を知りたいと、心の底から思わせるのに十分すぎるほどのインパクトがあったのです。

(参考:週刊少年ジャンプ内『あかね噺』公式サイト)

「弥栄」の本当の意味とは?日本に根付く「共存共栄」の精神

『あかね噺』との衝撃的な出会いをきっかけに、僕はもう一度、本気で「弥栄」という言葉と向き合うことにしました。

それは、単語の意味を調べるというレベルではありません。

この言葉が、なぜ日本人の心に響き、そしてなぜ現代の物語の舞台として選ばれたのか。その言葉の背景を探る旅でした。

「弥栄」とは、「いよいよ栄える」「ますます繁盛する」という意味を持つ、日本の古語です。

その根底に流れているのは、「関わる全てが、共に豊かになっていく」という、素晴らしい「共存共栄」の思想です。

誰かが勝てば誰かが負ける「ゼロサムゲーム」ではなく、関わる全員の幸福度の総量が増えていく「プラスサムゲーム」の世界観。

これは、欧米的な個人主義や競争原理とは一線を画す、日本人が古来から大切にしてきた精神性そのものだと言えます。

そのルーツは、神話の世界にまで遡ります。

有名な「天岩戸」の神話では、世界が闇に包まれた時、八百万の神々がそれぞれの得意分野を活かして協力し、世界に光を取り戻します。

力の強い神、知恵のある神、踊りの上手い神…誰か一人のヒーローではなく、多様な個性が集まり、一つの目的のために力を合わせた時に奇跡が起きたのです。

そして、光が戻った瞬間に神々が上げた歓声「いやさか!」は、まさにこの「共同創造による繁栄」を祝福する、魂の叫びでした。

この精神は、神話の世界だけの話ではありません。

例えば、日本の「お祭り」。

神輿を担ぐ人、お囃子を奏でる人、屋台を出す人、そしてそれを見に来る人々。全員が参加者であり、全員がその場の熱気と活気を創り出す主役です。

祭りが盛り上がれば、地域全体が潤い、人々の心に活力が生まれる。

これもまた、現代に生きる「弥栄」の形です。

あるいは、稲作文化に根差した「結(ゆい)」という助け合いの習慣。

田植えや稲刈りなど、一人では大変な作業を地域の人々が総出で手伝い合う。

「お互い様」の精神で支え合うことで、村全体が豊かになることを、私たちの祖先は知っていました。

そう、「弥栄」とは、僕たちが忘れかけているだけで、私たちの文化に深く根付いた、自然で、温かい生き方の指針だったのです。

僕は、この事実に気づき、深く感動しました。

そして、この精神を現代のビジネスやライフスタイルに活かすことこそが、閉塞感に満ちた今の時代をより良くしていくヒントになるのではないかと、強く感じたのです。

なぜ落語の世界に?「弥栄」に込められた芸の継承と発展

「弥栄」の持つ、この素晴らしい意味を知った上で、僕はもう一度、『あかね噺』の舞台がなぜ「弥栄亭」なのかを考えてみました。

調べてみると、落語の世界そのものが、まさに「弥栄」の精神で成り立っていることがわかってきました。

一つは、これまでもお話ししてきた、演者と観客の共同創造の関係です。

落語の高座は、演者と観客が一体となって作り上げるライブ空間。

観客の笑いや拍手が演者を育て、育った演者がさらに素晴らしい芸で観客を喜ばせる。

この幸福なエネルギーの循環こそ、「弥栄」そのものです。

もう一つ、僕が深く感銘を受けたのは、師匠から弟子へと芸が受け継がれていく「血脈」です。

落語の世界では、古典落語という何百年も前から続く噺が、師匠から弟子へ、口伝によって大切に受け継がれていきます。

師匠は、自分の代で芸を終わらせるのではなく、次の世代の弟子がさらに芸を磨き、落語界全体が未来永劫にわたって繁栄していくことを願って、その全てを授けるのです。

そして弟子は、師匠への尊敬と感謝を胸に、受け継いだ芸に自分なりの工夫を加え、さらに次の世代へと繋いでいく。

これは、個人を超えた、「落語という文化そのものの弥栄」を願う、壮大なリレーです。

さらに、『あかね噺』を読んでみると、そこにはライバル同士が切磋琢磨する姿が熱く描かれているそうです。

彼らは、お互いを蹴落とそうとする敵ではありません。

お互いの芸を認め、刺激し合い、高め合うことで、自分も成長し、ひいては落語界全体を盛り上げていこうとする「同志」なのです。

これもまた、個人の勝ち負けを超えた、「業界全体の弥栄」を目指す姿だと言えるでしょう。

演者と観客、師匠と弟子、そしてライバル同士。

落語という芸能は、あらゆる関係性において「共に栄える」という精神がなければ成り立たない。

『あかね噺』の作者の方は、その本質を見事に捉え、物語の象徴として「弥栄亭」という最高の名前を与えたのではないでしょうか。

この発見は、僕の中で「弥栄」が単なる理想論から、実現可能な「実践哲学」へと変わる、決定的な瞬間でした。

「弥栄」の精神が僕を支えてくれた。ビジネスと人生を豊かにするヒント

祖父の言葉と漫画『あかね噺』との奇跡的な出会い。

この「再発見」は、単なる知識として僕の中に留まりませんでした。

「弥栄」という言葉に込められた「共に栄える」という精神は、僕自身の生き方、働き方、そして家族との向き合い方を根底から変える、パワフルなヒントとなったのです。

ここからは、僕がどのようにしてその考え方を使い、色を失っていた日常に鮮やかな光を取り戻していったのか。

その、嘘偽りのない、僕の心の軌跡を、より具体的にお話しさせてください。

この物語は、あなたの毎日にも、応用できるヒントがあるかもしれません。

心がすり減っていた僕を支えてくれた祖父と、息子のジャンプ

改めて、僕が「弥栄」という言葉を「再発見」する前の話をさせてください。

あれは、僕が30代も半ばを過ぎ、2年前に脱サラする直前のことでした。

会社に行けば終わりの見えないタスクと人間関係のストレス。

同僚のSNSを見ては「あいつはあんなに活躍しているのに、自分は…」と、勝手に落ち込む。

「弥栄」という言葉を知ってはいても、僕の現実は「自分の取り分をいかに増やすか」「どうすれば競争に勝てるか」ということばかり考えていました。

その結果、心はいつも乾き、ささくれ立っていました。

家に帰っても、仕事のストレスを引きずり、可愛い盛りの娘や、少しずつ大人びてきた息子の顔を心から見てやれない。

妻にも、ついイライラをぶつけてしまう。

そんな自己嫌悪のループに陥っていました。

そんな僕を支えてくれたのが、物置の奥にあった祖父の手帳と、リビングに置いてあった息子のジャンプでした。

祖父が遺した「弥栄」という言葉。

そして、その言葉を冠した寄席「弥栄亭」が登場する漫画『あかね噺』との偶然の出会い。

この一連の出来事は、僕に強烈なメッセージを投げかけてきました。

「お前が知っているその言葉は、ただの飾り物じゃないんだぞ」

「その言葉の本当の力を、お前自身の人生で使ってみろ」

頭をガツンと殴られたようでした。

他人と自分を比べ、誰かを蹴落としてでも自分が上にいかなければと、無意識に考えていた僕の心。

その、狭くて、冷たくて、暗い心に、温かい光が差し込んだような感覚でした。

この出会いが、僕の人生の新しい扉を開けてくれたのです。

【ビジネス編】ライバルは敵じゃない!「弥栄」思考で市場を創造する新発想

「弥栄」という道標を得た僕は、その二年後、長年勤めた会社を辞め、独立する決意を固めました。

僕の心の中には、かつてのような「競争に勝たなければ」という焦りではなく、「関わる全ての人々と共に栄えよう」という、温かくも力強い羅針盤がありました。

この「弥栄」の精神は、僕のビジネスのあらゆる場面で、素晴らしい力を発揮してくれています。

1.「競合」から「協業」へ。業界全体を盛り上げる!

以前の僕なら、同業他社は「限られたパイを奪い合う敵」でした。

しかし、「弥栄」の視点に立つと、彼らは「市場というパイそのものを、一緒に大きくしていく仲間」に見えてきます。

『あかね噺』でライバルたちが切磋琢磨する姿に背中を押され、僕は勇気を出して、地域の同業経営者数人に声をかけました。

「お互いの足を引っ張り合うんじゃなくて、この地域全体の市場を盛り上げるために、何か一緒にできませんか?」

最初は怪訝な顔をされましたが、熱意を持って語り続けるうちに、数人が賛同してくれました。

僕たちはまず、共同で地域の企業向けの合同セミナーを開催することにしたのです。

僕の会社はWebマーケティングが得意、A社はデザイン、B社は動画制作が得意。

それぞれの強みを持ち寄ることで、一社では決して提供できない、価値の高いセミナーが実現しました。

結果、セミナーは大成功。

新規顧客の獲得はもちろん、何より参加してくれた地域の企業の方々から「こんなに有益な情報が一度に聞けるなんて!」と大変喜ばれました。

僕たちも、お客様も、そして地域経済も、みんなが少しずつ豊かになる。まさに「弥栄」を体感した瞬間でした。

2.お客様を「運命共同体」に変える、素晴らしい顧客満足

「お客様と我々が、パートナーとして共に栄える未来を創造する」

この視点に立つと、お客様との関係が劇的に変わります。

以前、あるクライアントから「とにかく安く、早くサイトを作ってほしい」という依頼がありました。

昔の僕なら、言われた通りに作って納品し、それで終わりだったでしょう。

しかし、僕は一歩踏み込んでヒアリングしました。

「なぜ、サイトを作りたいのですか? そのサイトを通して、お客様のビジネスをどう成長させたいですか? 5年後、10年後、どんな未来を描いていますか?」

最初は戸惑っていたクライアントも、僕の真剣な姿勢に心を開き、事業への熱い想いを語ってくれました。

僕は、単なるWebサイト制作だけでなく、その事業の成功のために必要なSNS戦略や、顧客とのコミュニケーション方法まで提案しました。

結果的に、当初の予算は超えましたが、クライアントは「ここまで私たちの未来を考えてくれるなんて」と感動し、今では僕の会社にとって最高のパートナーです。

目先の利益ではなく、お客様の「弥栄」を心から願うこと。

それが、巡り巡って自分たちの「弥栄」に繋がることを、僕は確信しています。

【ライフスタイル編】家族も自分も幸せに。「弥栄」を意識すれば、日常が輝き出す

「弥栄」の考え方は、ビジネスシーンだけで輝くわけではありません。

むしろ、僕たちの何気ない日常や、大切な家族との関係にこそ、その真価を発揮してくれる、と僕は実感しています。

玄関のドアを開ける前に、一つ深呼吸をして、心の中でこう唱えてみてください。

「我が家よ、弥栄!」

たったこれだけで、不思議と心が切り替わり、家族に対する愛情や感謝の気持ちが湧き上がってくるんです。

・反抗期の息子との向き合い方

中学1年の息子は、反抗期の真っ只中。

「別に」「知らん」の連発に、ついこちらも感情的になっていました。

ある日、また言い争いになりかけた時、僕はぐっとこらえて心の中で「息子よ、弥栄!」と唱えました。

すると、不思議なことに、怒りの感情がすっと消え、「ああ、こいつも今、大人になるために必死にもがいているんだな。その成長がますます素晴らしいものになりますように」と、彼の未来を祝福する気持ちが湧いてきました。

その夜、僕は息子の部屋に行き、「いつもガミガミ言ってごめんな。お前が夢中になってるジャンプ、父さんも読んでみたら面白かったよ。『あかね噺』って漫画、熱いな」と話しかけました。

息子は少し驚いた顔をしましたが、そこから少しずつ、漫画の話や学校の話をしてくれるようになったのです。

相手をコントロールしようとするのではなく、まず相手の「弥栄」を願うこと。

それが、関係を変える第一歩だと知りました。

・娘の自己肯定感を育む言葉

小学4年の娘が、学校のコンクールで絵が入選した時。

以前は「すごいじゃないか! パパ嬉しいよ!」と、自分の喜びを伝えていました。

でも今は、こう伝えるようにしています。

「すごいね!頑張ったね!〇〇(娘)が頑張って、素敵な絵を描いてくれたおかげで、それを見たたくさんの人が幸せな気持ちになったと思うよ。〇〇の頑張りが、家族だけじゃなくて、世界をちょっとだけ明るくしたんだ。みんなで『弥栄』だ!」

こう言うと、娘は自分の頑張りが、自分一人の喜びではなく、周りの人々への貢献に繋がっていることを実感できるようです。

自分の存在が、チーム(家族や社会)の「弥栄」に貢献しているという感覚は、彼女の自己肯定感を健やかに育んでくれていると信じています。

まとめ:「弥栄亭」と「落語」の精神で、あなたの未来をより良くしていこう!

僕が知っているだけだった「弥栄」という言葉。

その言葉が、息子が読んでいたジャンプに載っていた漫画『あかね噺』の舞台、「弥栄亭」として登場した、あの日の衝撃。

あの偶然の出会いをきっかけに始まった、僕の「再発見」の旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。

最後に、この運命的な発見の旅でお伝えしたかった大切なポイントを、改めてまとめさせてください。

- 「弥栄(いやさか)」とは、「関わる全てのものが、共に、ますます栄える」ことを願う、日本の文化に根付いた究極の祝福の言葉です。

- その言葉を知っているだけでは不十分。大人気落語漫画『あかね噺』の舞台「弥栄亭」との出会いが、僕にその言葉を「実践」する勇気を与えてくれました。

- 落語の世界は「弥栄」で満ちている。演者と観客、師弟、ライバルが共に高め合うその精神は、現代のビジネスや人間関係にも応用できる、普遍的な知恵です。

- ビジネスやライフスタイルに「弥栄」を取り入れることで、競争から「協創」へ、対立から「共栄」へと、あなたの世界観は大きく変わり、人生はより豊かになります。

亡くなった祖父が、どんな想いで手帳に「弥栄」と書き記したのか。

そして、『あかね噺』の作者が、どんな想いで寄席に「弥栄亭」と名付けたのか。

僕は、その根底に流れる想いは、きっと同じだと信じています。

それは、人と人が手を取り合い、共に高め合い、豊かで幸せな世界を築いていってほしい、という、時代を超えた未来への力強いエールです。

この記事を読んでくださった、あなたへ。

もし今、あなたが少しだけ未来に不安を感じていたり、日々の人間関係に疲れていたりするのなら、どうかこの「弥栄」という言葉を、ただの知識ではなく、あなたの人生を動かす「大切な言葉」として、心に灯してください。

さあ、あなたも今日から、あかね噺の「弥栄亭の落語」が教えてくれた、この素晴らしい精神を取り入れて、自分自身も、大切な仲間も、あなたのビジネスも、そしてかけがえのない人生そのものも、ますます栄えさせていきましょう!

あなたの未来が、光り輝くものでありますように。

弥栄!